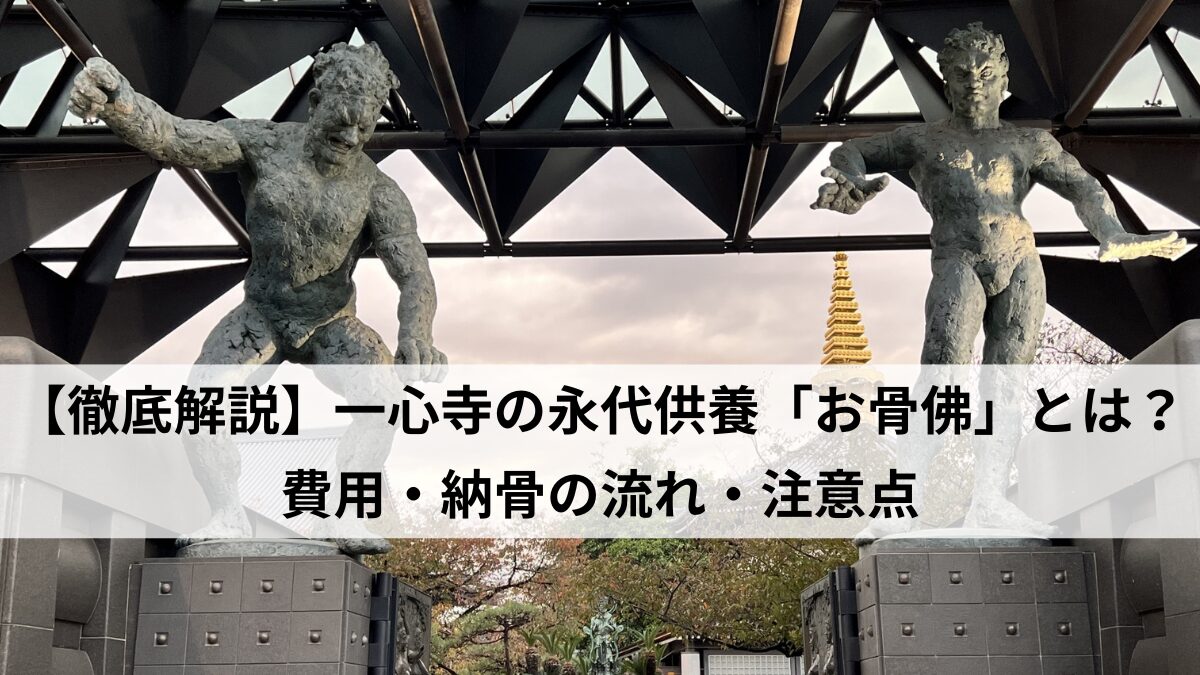

「お骨佛」(おこつぶつ)という言葉をご存知でしょうか?

大阪市天王寺区の一心寺で10年ごとに建立される、故人の遺骨で作られた仏様のことです。

「費用が安くてシンプルに納骨できると聞いたけど、本当に誰でも大丈夫なの?」

「手続きは難しい?」

など疑問や不安がありませんか?

今回の記事では、現役葬祭ディレクターである私が一心寺の「お骨佛」について、納骨方法から費用、注意点まで分かりやすく解説します。

実際に現地に訪問して分かったこともありました。

この記事を読めば、一心寺での供養があなたにとって最適な選択肢か、きっと見えてくるでしょう。

一心寺の「お骨佛」とは?3つの特徴を徹底解説

特徴1:誰でも利用できる「宗派不問」の供養

一心寺は浄土宗のお寺ですが、特定の宗派を問わず誰でも納骨を受け入れています。

もちろん神道・キリスト教の方でも遺骨を納めることが可能ですが、創価学会関係者の納骨は断られるとされています。

特徴2:10年ごとに造立される「お骨佛」

一心寺に納骨されたご遺骨は、粉末状にされた後、10年ごとに「お骨佛」と呼ばれる阿弥陀如来像として造立されます。

最近では2017年に造立開眼され、次は2027年に造立される予定です。

特徴3:大阪市の指定文化財にも登録

現在、8体のお骨佛が安置されています。そのうち4体は「納骨堂」に、もう4体は「お骨佛堂」に安置されており、大阪市の指定文化財にも登録されています。

一心寺で納骨する方法と流れ|手続きと費用を詳しく解説

納骨に必要なものと費用

納骨の受付時間は午前9時から午後4時までで、予約はできません。

時間に余裕をもって行きましょう。

- 遺骨: 規定の大きさの骨壺に納められているもの

- 火葬許可証の原本(火葬済証明書、分骨証明書でも可)

※コピーは不可 - 納骨冥加料: 2万円、3万円、5万円のいずれかの現金

(2万円以上であれば問題ありません) - 数珠: 納骨法要で焼香する際に必要です。

【重要】骨壺のサイズ規定と注意点

一心寺で納骨する際は、骨壺の大きさに規定があります。

令和3年1月1日から、高さ11cm・直径9cm以内の骨壺に納めることが決められました。

葬儀の打合せの際に、「一心寺に納骨する」と必ず伝えて、規定サイズの骨壺を用意してもらいましょう!

もし、遺骨が規定サイズより大きい骨壺に入っている場合は、移し替える必要があります。

ご自身で遺骨を移し替える際はこちらを参考にしてください。

納骨手続きの流れ

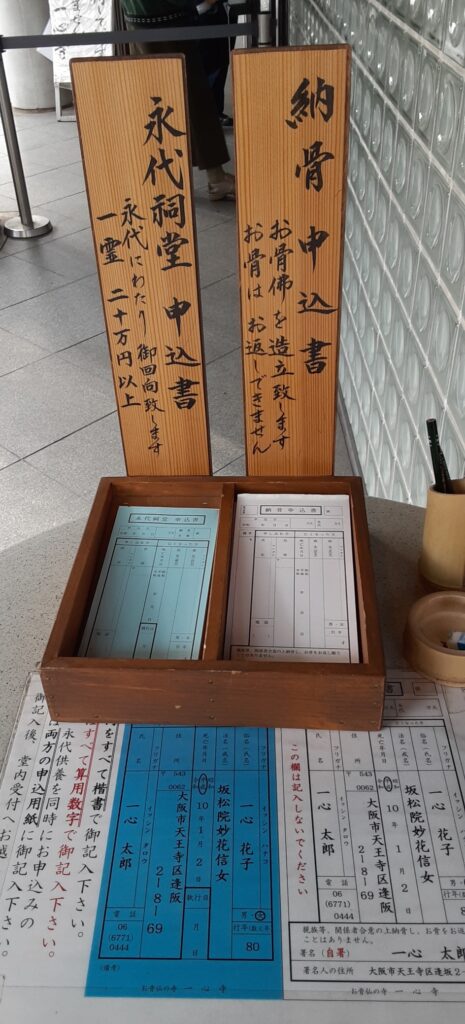

- 受付: 仁王門から入ってすぐの受付で、必要な用紙に記入し、納骨冥加料を納めます。

- 法要: 係の案内に従って本堂へ進み、お坊さんの読経に合わせ、お焼香を済ませます。

※数珠が必要です。 - 納骨: 納骨堂に移動して、遺骨を納めます。

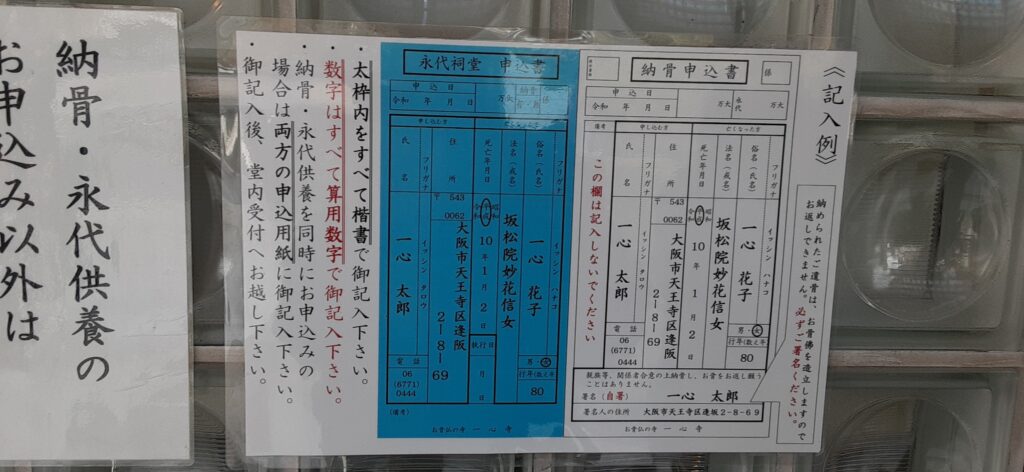

受付には書き方の見本があります。

記入方法で迷うことはないでしょう。

納骨するには右側にある白色の用紙に記入してください。

左側にある青色の要旨は永代祠堂に納める用紙です。

永代祠堂とは、一心寺で法要を法要をしてもらうことです。

33年間、年忌法要をしてもらえます。

法要の案内はハガキで案内されるそうです。

遺骨を納めるだけでなく一心寺で法要を依頼したい方は

併せて申し込むことができます。

一心寺で納骨する際の2つの重要な注意点

納骨できないケース

宗派を問わず受け付けていますが、創価学会関係者の納骨は断られるとされています。

また、墓じまいで改葬したり、他の納骨施設から移した遺骨は受け付けてもらえません。

納骨後の「返還」はできない

一度納骨したご遺骨は「お骨佛」となり、戻してもらうことはできません。

一心寺での納骨は、故人との最後の別れであり、二度と会えなくなります。

十分に検討してから判断をしましょう。

一心寺の納骨が向いている人・向いていない人

向いている人

- 費用を抑え、シンプルに納骨したい方

- 宗派にこだわらない方

- 壮大な供養を望む方

向いていない人

- お骨を後から返してほしいと考えている方

- 個別に手を合わせて供養したい方

- 特定の宗派に属している方

最後に

今回の記事では、一心寺の「お骨佛」について、納骨方法や費用、注意点まで詳しく解説しました。

「費用を抑えたい」「宗派を問わない供養を希望している」といった方にとって、一心寺の納骨は非常に魅力的な選択肢です。

しかし、骨壺のサイズ規定や、納骨後の返還してもらえないといった注意点も無視できません。

大切なのは、記事で得た知識を元に、あなた自身が納得のいく決断をすることです。

一心寺以外で永代供養できる霊園や寺院を探している方は、以下の記事を参考にしてもらえると幸いです。

- 大阪の公営霊園での永代供養:こちらの記事

- 浄土真宗・大谷本廟の永代供養:こちらの記事

大谷祖廟の永代供養:こちらの記事 - 京都市・知恩院での永代供養:こちらの記事

- 大阪市・大念佛寺での永代供養:こちらの記事

- 大阪市・北御堂と南御堂での永代供養:こちらの記事

- 茨木市・総持寺での永代供養:こちらの記事

- 宝塚市・中山寺での永代供養:こちらの記事

もし、この記事を読んでもまだ不安なことや疑問なことがあれば、遠慮なくご連絡ください。

現役葬祭ディレクターである私が、あなたの状況に合わせて具体的なアドバイスを提供させていただきます。

不明な点がございましたら、下記のコメント欄、またはお問い合わせフォームからご連絡をお願いいたします。

コメント