前回は西大谷(大谷本廟)での納骨について解説しました。

今回は現地を訪問した際の画像と併せて

東大谷で親しまれている大谷祖廟での納骨について解説します。

大谷本廟での納骨についてはこちらをご確認ください。

お墓の後継者がいない方、墓じまいを検討されている方にも参考にしていただければ幸いです。

大谷祖廟とは

住所は「京都市東山区円山町477」です。

大谷祖廟とは、浄土真宗真宗大谷派の本山である真宗本廟(東本願寺)の飛地境内地です。

1670年(寛文10年)に前身となる大谷御坊として現在の場所で整備されました。

参拝者専用の駐車場は参道の南側にあります。

神幸通を進み八坂神社の南側を通るので、観光客に注意しながら運転が必要です。

参拝者専用の駐車場なので、利用時間が限定されています。

駐車場の開場時間は午前8時30分から午後4時30分まで。

こちらの駐車場を利用する方は、駐車券を事務所にある機械で処理します。

駐車券は忘れずに持参してください。

駐車場から境内までは距離があるので、足の悪い方や車イスの方は南門で降車できます。

詳しくはこちらをご覧ください

公共交通では市バス「祇園」停留所から徒歩で約10分ほどかかります。

電車では京阪電車「祇園四条駅」から徒歩で約15分ほど、

阪急電鉄「河原町駅」から約20分ほどかかります。

大谷祖廟の納骨

大谷祖廟での納骨方法は、合祀型と一般墓の2種類で、手続きを行う事務所の場所は異なります。

大谷祖廟納骨

大谷祖廟納骨は合祀型です。

後継者のいない方にオススメの方法です。

改葬した遺骨も納骨することが可能なので、墓じまいされる方も利用できます。

合祀型なので、納めた遺骨を戻してもらうことはできません。

宗派に関係なく納骨できますが、

真宗大谷派の門徒さんのための納骨所であることを理解しておきましょう。

必要な書類と費用

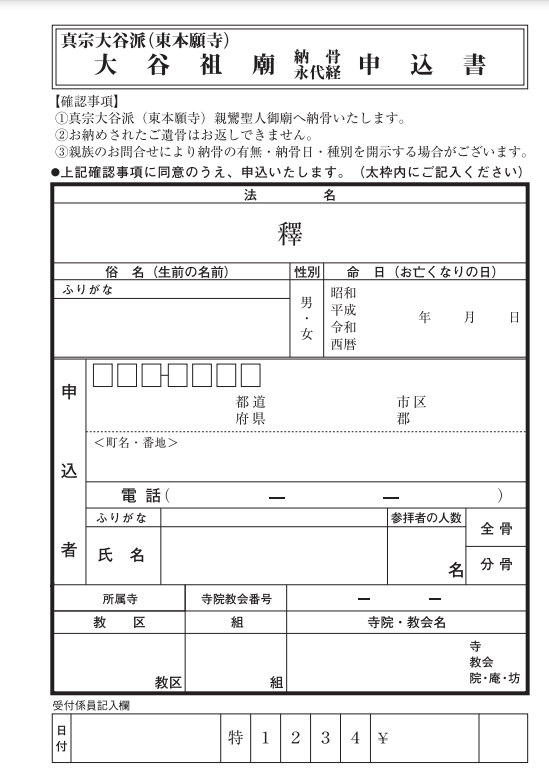

必要な書類は「大谷祖廟納骨(永代経)申込書」です。

大谷祖廟事務所に用紙がありますが、事前に準備をしたい方はこちらからダウンロードして、プリントアウトしてご利用ください。

葬儀を依頼したのが真宗大谷派の寺院であれば以下のことを確認しておきましょう。

- 寺院教会番号

- 所属寺教区

- 組

- 寺院名

大谷本廟で必要とされていた「火葬許可証」の記載はありませんでした。

問合せて確認したところ、「火葬許可証はなくても問題ない」です。

容器(骨壺)の大きさによって費用(大谷祖廟では志納金)は変わります。

3寸までの骨壺は20,000円で納骨ができます。

3寸より大きい骨壺は20,000円を加算して、合計40,000円が必要になります。

書類以外にも遺骨を納めた容器(骨壺)、数珠を忘れずに持参しましょう。

仏事なので、華美な服装は避けたほうが望ましいです。

受付と納骨法要の時間

受付時間は

午前は8時45分から11時30分、午後は0時45分から3時30分です。

大谷祖廟事務所で受付を行います。

事前の予約は不要ですが、インターネットで申し込むことも可能です。

大谷祖廟納骨・申経予約ページ

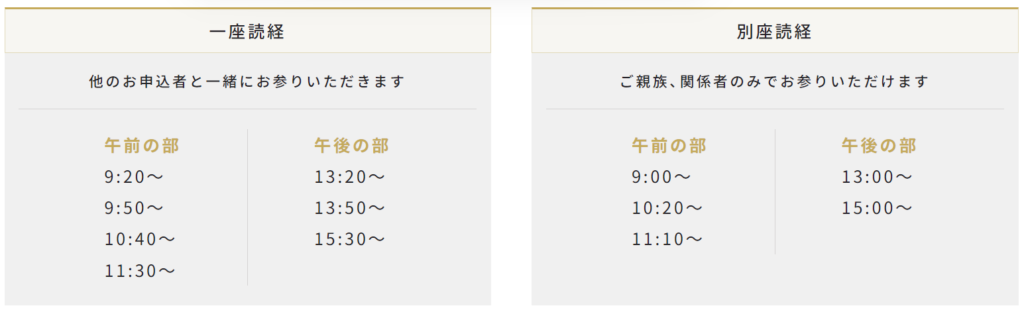

納骨法要の時間は以下の通りです。

※参拝者の状況や法要・行事により、ご案内の時間を変更する場合がございます。

大谷祖廟のホームページ 納骨・永代経より抜粋

※別座読経の「15:00~」についてはご案内できない場合があります。ご希望の方は事前に大谷祖廟事務所までお問い合わせください。

大谷祖廟納骨の流れ

参道をまっすぐに進むと大谷祖廟の総門に到着します。

総門をくぐり抜けて、大谷祖廟事務所を目指して進みます。

事務所に入ると左側に受付があります。

大谷祖廟の駐車場に駐車された方は、受付の右端にある機械で処理を済ませてください。

受付で用意した用紙を提出して、志納金を納めます。

係りの方に呼ばれたら、案内にしたがって本堂に移動します。

本堂で納骨法要を営みます。

一座読経での納骨法要は、他の申込者と合同になります。

家族だけで納骨法要を希望する場合は、別座読経で依頼しましょう。

納骨法要が済んだら、納骨のために係りの方の案内で御廟に移動します。

御廟は本堂より奥の高い場所にありますが、エレベーターがあるので足の悪い方でも不都合なく移動できます。

御廟は屋外にありますが、本堂からエレベーターで直接移動でき、手前には屋根があるので雨天でも心配は不要です。

同行される僧侶が、遺骨を御廟に納骨されます。

遺族自身の手で御廟に納骨することはできません。

遺骨を納めた以降は御廟でお参りをします。

大谷祖廟が開門している午前5時から午後5時までなら都合のよい時間にお参りすることができます。

お花をお供えして、線香を立てる場所もあるのでお墓の代わりにお参りされている方も多く見かけました。

東大谷墓地

東大谷墓地は大谷祖廟の南隣にあります。

真宗大谷派が管理しているので、真宗大谷派の檀家のみ申し込むことが可能です。

左側の道を進むと東大谷墓です。

墓地に関する手続きは、南門にある墓地事務所にて行います。

東大谷墓地専用の駐車場はなく、大谷祖廟の駐車場を利用します。

墓地事務所にも駐車券を処理する機械が設置されています。

最後に

今回は東大谷で親しまれている大谷祖廟での納骨について解説をしました。

前回に取り上げた浄土真宗本願寺派と同様に、真宗大谷派の寺院も関西では身近にあります。

そのために付き合いのある寺院がない方でも、葬儀社などから紹介してもらえます。

本山の飛地境内での納骨なので、永続性と安心感は高いのではないでしょうか?

大谷祖廟納骨は宗派に関係なく利用できるので、京都に思い入れがある方にとって納骨場所の候補にもなると思います。

大谷本廟との違いについては大谷本廟と大谷祖廟の違いと真宗本廟収骨についてでご確認ください。

霊園や他の寺院で永代供養する方法については以下の記事が参考になります。

- 大阪府の公営霊園での永代供養:こちらの記事

- 浄土真宗・大谷本廟の納骨:こちらの記事

- 浄土宗・知恩院での納骨:こちらの記事

- 大阪府大阪市の一心寺での納骨:こちらの記事

四天王寺での納骨:こちらの記事 - 大阪府茨木市の総持寺での納骨:こちらの記事

- 兵庫県宝塚市の中山寺での納骨:こちらの記事

ご意見・ご指摘などございましたらお問い合わせフォーム、コメント欄からお願いします。

コメント