葬祭ディレクターは業務の一環で、火葬場での収骨に立ち会います。

私自身も今まで多くの収骨に立ち会ってきました。

火葬場の職員から説明される「のどぼとけ」の形は一人ひとり異なります。

- きれいに「のどぼとけ」の形をされている方

- 説明されたら納得できる程度の形の方

- 説明されても分からないほど崩れている方

どのような形で残るのか収骨まで分かりません。

実際の形状が分からなければ「喉仏」と呼ばれる理由を理解できないでしょう。

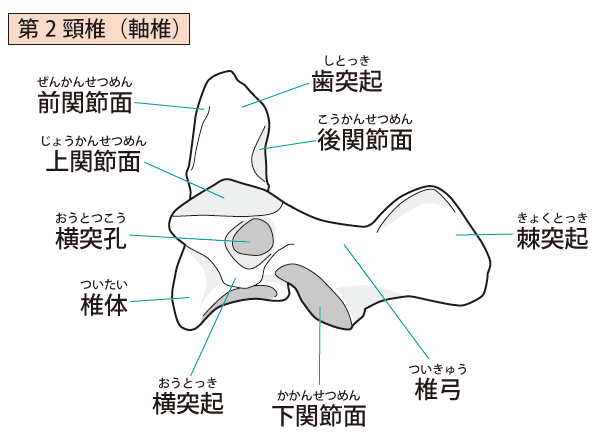

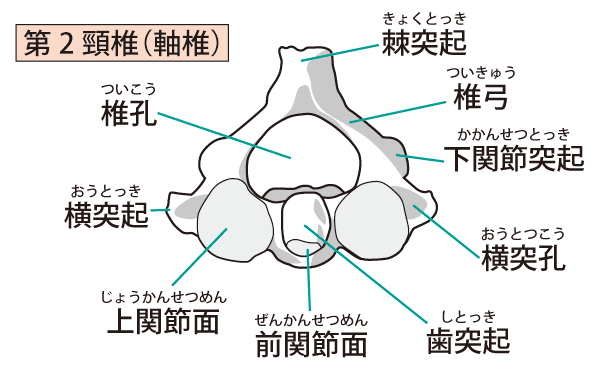

今回の記事では、喉仏の正体である第二頸椎(軸椎)の構造を解説し、なぜ火葬で崩れやすいのか、そして形が残らなくても供養に支障がない理由を、現場の経験をもとに解説します。

喉仏とはどこの骨?

喉仏と呼ばれる骨は、解剖学的には「第二頸椎(軸椎)」を指し、これは首の骨の一部で、背骨の上部に位置し頭を支える大切な骨です。

一方で、日常的に「喉仏」と言うと、男性の首元に出ている 甲状軟骨 を指しますが、こちらは軟骨なので火葬後には残りません。

収骨における「喉仏=第二頸椎」という使い分けを知っておくと混乱しません。

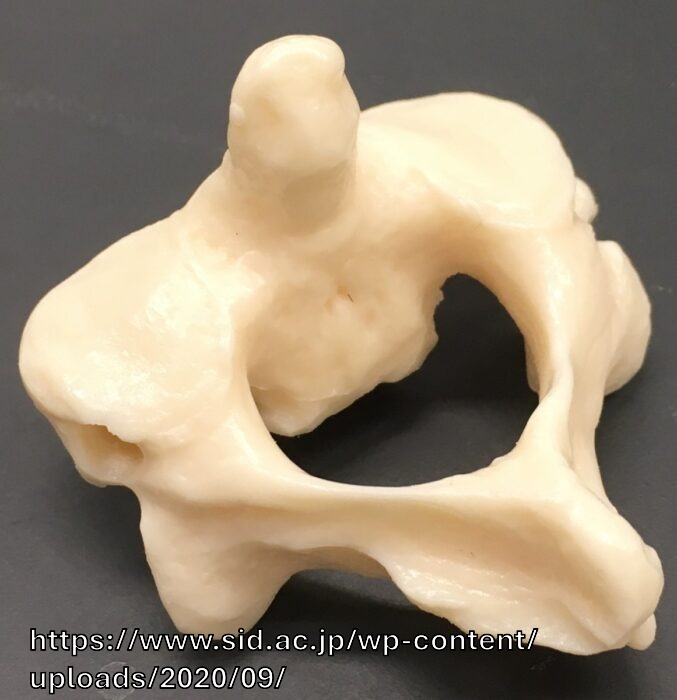

【閲覧注意・画像あり】なぜ「喉仏」と呼ばれるのか?

第二頸椎を正面から見ると、仏様が合掌して座禅している姿に似ているからです。

- 歯突起・前関節面=仏様の頭

- 後関節面=仏様の顔

- 椎弓・上関節面・下関節突起=仏様の腕と脚

- 棘突起=合掌している手

- 下関節突起=座禅している脚

- 椎体=仏様のお尻

椎孔と呼ばれる空洞があることで、

胴体から腕がのびて合掌している姿に見えます

ただし、この解釈はあくまで比喩であり、仏教での象徴としての呼び名です。

火葬で喉仏は残る?残らない?

火葬では約800〜1,000℃の高温で1~2時間ほど焼かれます。

高温の火葬炉では骨がもろくなりやすく、特に複雑な形を持つ第二頸椎は崩れやすい部位です。

- 骨密度が低い女性や高齢者ほど崩れやすい

- 火葬炉の構造、遺体の姿勢や体格によって焼け方が変わる

- 綺麗に「仏様の形」で残るケースはむしろ珍しい

そのため「喉仏が見つからない」「形が分からない」というのはよくあることです。

喉仏が崩れる主な理由

- 高温による脆化:焼成温度が高いと骨組織は粉状に崩れやすくなります

- 骨密度の違い:女性・高齢者はもろく崩れやすい傾向があります

- 体格・姿勢の影響:火葬炉内で骨同士が接触し、欠けてしまう場合もあります

- 構造的な脆さ:第二頸椎は小さく複雑な形をしており、他の骨よりも崩れやすい

喉仏が見えないときの説明(ご遺族対応の一例)

収骨の際にご遺族から「これは本当に喉仏ですか?」と聞かれることもあります。

そんな時には、次のように説明すると安心していただけます。

「喉仏は首の骨の一部で、とても崩れやすい部位なので形が分からなくても供養に支障はありません。

大切なのは故人のお骨がしっかり残っていることです。」

実際の現場では、喉仏が綺麗に残る方は少数です。

形にとらわれず、心を込めて見送ることが一番大切です。

喉仏が崩れていても供養の心は変わらない

「喉仏が残らなかった=何か悪いこと」と心配する必要は全くありません。

喉仏は仏教的な象徴表現であり、形の有無が供養の価値を左右することはありません。

大切なのは「故人を偲び、心を込めて送ること」

骨上げはご家族にとって新しい一歩を踏み出す大切な儀式です。

よくある質問(FAQ)

Q. 喉仏は必ず残りますか?

A. いいえ。火葬の条件や骨の状態によって崩れることが多く、残らない場合もあります。

Q. 喉仏がなかったら供養に問題はありますか?

A. 問題ありません。喉仏は象徴的な呼び名であり、形に意味があるわけではありません。

Q. 喉仏が見つからない時はどうすればいい?

A. 火葬場の担当者の案内に従い、他のお骨を大切に骨壷へ納めてください。

まとめ|喉仏がなくても心配はいりません

火葬後に「喉仏が残らなかった」としても、それはよくあることです。

- 喉仏=第二頸椎(軸椎)

- 火葬で崩れることは珍しくない

- 残らなくても供養には一切問題なし

大切なのは形ではなく、故人を想う心です。

喉仏の有無にとらわれず、故人を安心して送り出していただければと思います。

今回の記事について、ご意見・ご指摘がございましたらお問い合わせフォーム

もしくは下記のコメント欄からお気軽にお寄せください。同業者の方によるご指摘も大歓迎です。

コメント