死亡届の提出をしなければ、葬儀を行うことはできません。

そのために葬儀社に提出を任せることが一般的ですが、自身で記入しなければなりません。

死亡届を日常で目にすることがないので、記入するのに不安な方は多いです。

実際には決まり事さえ守れば簡単に記入できます。

今回は自分で死亡届を記入して提出する方法を解説しました。

死亡届の提出は、葬儀後の様々な手続きへの第一歩。

不安な状況でも、このガイドを読めば安心して準備を進められます。

死亡届とは?役割と必要な「2つの種類」

「死亡届」とは、故人が亡くなったことを公的に証明し、役所に届け出るための重要な書類です。

たった一枚の紙ですが、これが受理されなければ、葬儀を進める上で最も大切な「火葬許可証」が発行されず火葬ができません。

死亡届が受理されることで以下のことが行われます。

- 本籍地の役所において、戸籍に「死亡」の記載がされる。

- 住民票が削除される。

- 火葬許可証が発行される。

日本に在住している外国籍の方が亡くなった場合でも、戸籍法が適用されます。

そのため、住民登録されている役所に死亡届を提出しなければなりません。

必ず必要な2つの書類の構成

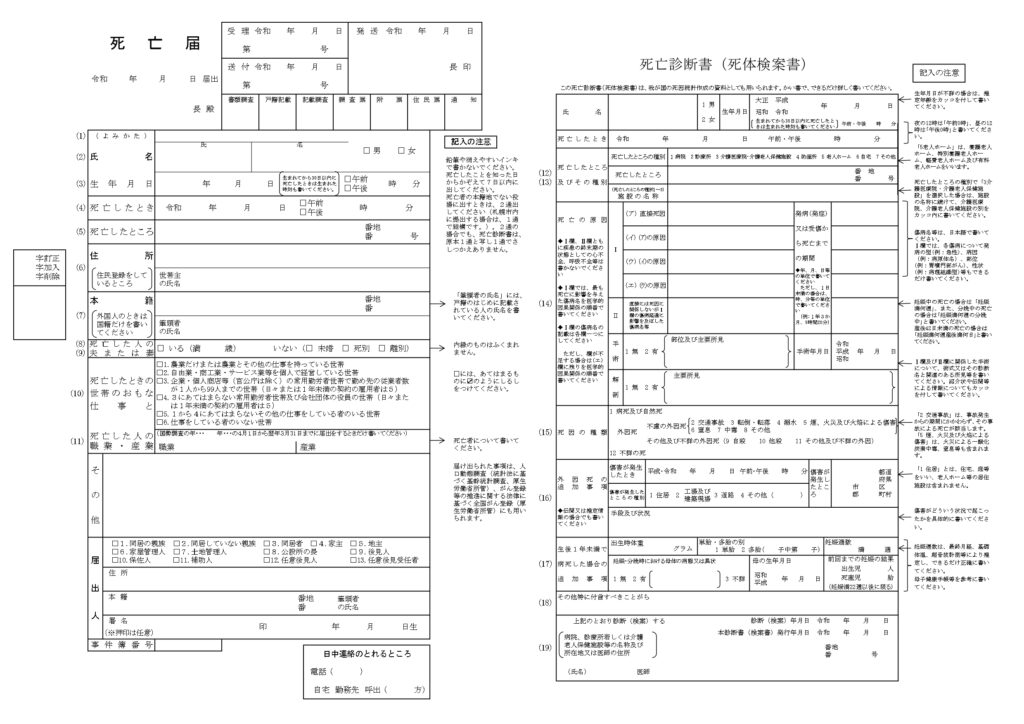

死亡届は通常A3サイズの用紙で発行され、大きく分けて以下の2つの部分で構成されています。

- 左半分:「死亡届」

故人の氏名や本籍、届出人の情報などを記入する欄です。こちらは遺族や葬儀社が記入します。 - 右半分:「死亡診断書」または「死体検案書」

故人の死亡を確認した医師が記入する部分で、どちらも故人の死を医学的・法的に証明する書類であり、法的効力は同じです。

・死亡診断書: 病気や自然死で亡くなった場合に、主治医が記入します。

・死体検案書: 事故や事件、自死などで亡くなった場合に、警察医や監察医によって検死が行われた際に記入されます。

死亡届は左側の「届出欄」と右側の「医師の証明欄」で1セットです!

これを提出しないと、火葬許可証が出なくて葬儀ができません。

とても大事な書類です!

死亡届の入手から提出まで【確認すべき重要ポイント】

亡くなってから間もない動揺が残る状況で、死亡届を受け取ることになります。

しかし、この最初の段階でいくつか確認すべき重要なポイントがあります。

無駄な手間や心労を増やさないためにも、できるだけ落ち着いて以下のことを確認し、スムーズに手続きを進めましょう。

死亡届はどこで受け取る?【入手方法と注意点】

死亡届は、早ければ亡くなってから1時間ほどで発行されます。

病院で逝去された際は、死亡を確認した医師が「死亡診断書」と共に発行してくれます。

自宅で亡くなったり、警察による検死が行われた場合など、「死体検案書」でも医師が記入しますが、受け取る場所については、警察の担当者から案内されます。

大抵の場合、上記の通り死亡届はA3で発行されます。

しかし右半分のA4サイズの死亡診断書のみ発行される場合もあります。

その場合、A3の死亡届を入手が必要です。

入手するには

・依頼した葬儀社から入手

・インターネットで「死亡届 A3」で検索してダウンロードして印刷

どちらかになります。

そして、死亡診断書に入手した死亡届を貼り付けて、割り印を押すと役所に提出できます。

A3サイズを厚生労働省のホームページで見つけましたので、よろしければご利用ください。

2ページ目が原本になります

A3じゃない時は焦らずに、葬儀社さんにもらうか、ネットでダウンロード!

【最重要】受け取ったらすぐに確認!死亡診断書のチェック項目

まだ動揺が残っている状況になりますが、できるだけ落ち着いて以下のことを確認してください。

右側の「死亡診断書」(死体検案書)に記載されている

- 「氏名」

- 「生年月日」

- 「死亡したとき」

- 「死亡したところ」

4箇所の記載内容について、誤りがないか必ず確認してください。

「死亡したところ」は病院なら間違いは少ないですが、

自宅などで逝去された場合は番地の数字まで確認してください。

誤りが最も多いのが「死亡したとき」です。

夜の12時を「24時」

昼の12時を「午前12時」と

記載されていたら訂正が必要です。

記載間違いを発見したら?医師への訂正依頼と押印の注意点

記載間違いを発見した段階で訂正してもらってください。

誤りを見過ごしたまま役所に提出しても受理されません。

受理してもらうためには、記入した医師による訂正が必要です。

医師に訂正してもらい、また役所に提出と無駄な手間と時間がかかります。

記入した医者が退勤していたら訂正は後日になることもあり、火葬の日が延びたこともありました。

死亡診断書の記載が手書きでなく、パソコンで入力されている場合も注意が必要です。

作成した医師の名前が署名されているか、

パソコン入力の場合は、医師の押印がされているか確認してください。

どちらかでなければ受理してもらえません。

パソコンで入力されている死亡診断書では医師の署名が必要です。

一部の役所では、医師の氏名がパソコン入力されていても医師の押印があれば受理されます。

医師の押印でも役所が受理するか不明なら、確実に受理してもらえる署名をもらいましょう。

パソコンで入力されている死亡診断書では医師の署名が必要です。

【見本付き】死亡届の書き方を項目別に解説

死亡届を書くには一定のルールがあります。

鉛筆やフリクションボールペンなど消せるボールペンでの記入はできません。

黒のボールペンや万年筆で記入しましょう。

サインペンでも条件は満たしていますが、文字が太くなったり、

にじんだりするのでオススメできません。

提出日

死亡届を役所に提出する日を記入します。

窓口で提出する間際に、記入すると日付の記入間違いが防げます。

氏名

死亡した方の氏名を記入します。

姓と名は分けて、ふりがなは「ひらがな」で記入します。

男女のチェックも忘れないようにしましょう。

生年月日は和暦でも西暦のどちらでもかまいません。

しかし記入日などは、和暦が印刷されています。

和暦で統一しておけば誤りを防げます。

死亡したところ

死亡診断書に記載されている「死亡したところ」の住所を書き写してください。

病院で亡くなった場合は、病院名でなく病院の住所を書きましょう。

住所

住所は住民登録しているところを、都道府県から書いてください。

免許証や保険証を書き写すと誤りは防げます。

引っ越したばかりで、どちらで住民登録されているか不明の場合は、役所に確認してください。

本籍など

本籍も都道府県から書きます。

本籍が不明の場合は空白でかまいません。

わざわざ役所で住民票を入手して確認する必要はありません。

外国籍の方は国籍を記入してください。

死亡した人の職業・産業を記載する項目がありますが、国勢調査の年以外は記入が不要です。

国勢調査の年は役所や葬儀社にある専用の用紙を見ながら

職業と産業について該当する番号を記入します。

届出人の項目

亡くなった方と届出人の関係を数字の横にあるチェックボックスに記入します。

亡くなった方の場合と同じように、住所と本籍、生年月日を記入します。

欄外にある

「死亡者からみた届出人との続柄」

「電話番号」も記入してください。

甥や姪、叔父(伯父)や叔母(伯母)、孫でも届出人になれます。

甥なら「兄の長男」など具体的に記載しなければなりません。

さらに血縁の確認のため、役所での手続きに時間がかかる場合があります。

役所の提出は、届出人でなくても代行できます。

そのため、子供や兄弟など血縁の近い親族が届出人になるのが望ましいです。

死亡届の「提出先」と「提出期限」【トラブル回避の注意点】

死亡届は故人の死を公的に証明する重要な書類であると同時に、提出には厳格な期限やルールがあります。

これらのルールを正しく理解し、適切に手続きを行うことで、その後の葬儀や手続きをスムーズに進めることができます。

無用なトラブルや遅延を避けるためにも、以下のポイントをしっかりと確認しておきましょう。

死亡を知った日から「7日以内」が提出期限!

提出には期限があります。死亡を知った日から7日以内です。

国外で死亡した場合は、死亡を知った日から3ヶ月以内です。

戸籍法第86条、第87条に規定されています。

死亡届を提出できる役所は「3ヶ所」!

死亡届を提出できる役所は以下の3ヶ所です。

- 死亡したところ

- 亡くなった方の本籍地

- 届出人となる方の住所

死亡した方の住民登録している役所では提出できないので気をつけてください。

様々な理由で上記の3か所で提出することが困難な場合は役所と相談してください。

例外的に受理してくれる役所があります。電話で事情を伝えて相談しましょう。

土日・夜間も受付可能?火葬許可証発行までの流れと注意点

死亡届の受付けは、多くの市区町村役場で土日祝日や夜間でも対応します。

「時間外受付」と呼ばれる窓口で、警備員や当直職員が対応してくれるのが一般的です。

しかし、時間外の提出には一つ重要な注意点があります。

それは、死亡届は受理されても火葬許可証が即時発行されない場合があるという点です。

平日でも夜間や早朝の時間帯では、発行までに数時間かかることも珍しくありません。

また、火葬許可証の発行時には、役所から「使用する火葬場の名称」を確認されることがあります。

あらかじめ葬儀社との打ち合わせで火葬場を決めておきましょう。

なお、火葬許可証の発行手数料は無料で、追加費用の心配は不要です。

【トラブル回避】死亡届提出の「ベストタイミング」とは?

死亡届の提出期限が「死亡を知った日から7日以内」と聞くと、「早く役所に行かなきゃ!」と焦ってしまうかもしれません。

しかし、実は焦って提出すると後で手間が増えてしまう可能性があります。

では、いつ役所に死亡届を提出するのが、最もスムーズでトラブルが少ないのでしょうか?

結論から言うと、葬儀社との打ち合わせで葬儀の日程・場所、火葬場が決まってから役所に提出するのが、ベストなタイミングです。

なぜ「日程決定後」がベストな理由

その理由は、「お寺(宗教者)」「葬儀会場」「火葬場」の3ヶ所の都合を調整する必要があるからです。

- お寺(宗教者)の都合:

お盆やお彼岸、法要などで先約があり、希望する日に僧侶の都合がつかない場合があります。 - 葬儀会場の都合:

葬儀式場にも利用できる時間に制限があったり、すでに予約が入っていたりする場合があります。 - 火葬場の都合:

火葬場も込み合っており、希望する時間帯に予約が取れないことがあります。

特に都市部では数日待ちも珍しくありません。

これらの日程がすべて決まっていない状態で死亡届を提出してしまうと、火葬許可証の発行時に役所から使用する火葬場を確認された際に、答えられなくなってしまいます。

もし適当に回答してしまうと、後で日程変更があった場合に、火葬許可証の再発行といった余計な手続きが必要になり、心労と手間が増えてしまいます。

やむを得ず早く提出する場合の注意点

もし、何らかの事情で葬儀の打ち合わせ前に死亡届を提出する必要がある場合は、必ず葬儀社に相談し、お寺の都合や、火葬場の名前と予約状況を確認した上で役所に行くようにしましょう。

焦る気持ちは分かりますが、葬儀の日程は色々な都合があるので、決まってから役所に行くのが一番スムーズ!

葬儀社に任せることも検討しましょう!

死亡届提出時に「必要な持ち物」と「あると便利なもの」

いざ役所に死亡届を提出しようと思っても、「何を持っていけばいいんだろう?」と不安になる方も多いでしょう。

ここでは、提出時に必ず持参すべきものと、念のため持っていくと便利なものを明確にリストアップします。

役所での手続きをスムーズに進めるために、出発前にしっかりと確認しておきましょう。

持参すべきもの

- A3サイズの死亡届(死亡届と死亡診断書/死体検案書):

記入漏れや訂正漏れがないか、最終確認をして持参しましょう。 - 届出人の印鑑(認め印):

多くの役所で印鑑は不要ですが、確認できない場合は持参しておくと安心です。

持っていくと便利なもの

- 火葬場の予約情報(日時・場所):

火葬許可証の発行時に火葬場の名称を確認されることがあるため、控えておくとスムーズです。 - 筆記用具(黒のボールペンなど):

役所にも備え付けの筆記用具はありますが、書き慣れているペンがあれば安心でしょう。

死亡届は受理されると手元には戻りません。

提出の前にコピーをとりましょう。

葬儀の後に必要となる場合があります。

亡くなった方の携帯電話の解約

生命保険の保険金請求などです。

死亡診断書のコピーでなく原本が必要な場合は、

診断書を記入した医師のいる病院で再発行してもらえます。

再発行には手数料がかかるので、注意してください。

葬儀社に死亡届の提出を代行してもらうメリット・デメリット

この記事では自分で死亡届を記入・提出する方法を解説していますが、実際には多くの人が葬儀社に一連の手続きを任せています。

急な訃報で動揺している状況では、専門家に代行してもらう方が安心できる場合もあるので、葬儀社に代行を依頼する際のメリットとデメリットを解説します。

メリット

- 手間と精神的負担の軽減:

慣れない書類の記入や役所への提出を、葬儀の準備で忙しい中で行うのは大きな負担です。葬儀社が代行することで、心身を休めたり故人を偲ぶ時間に集中できます。 - 手続きミスの防止:

死亡届の記入や提出には、細かいルールや注意点があります。専門知識を持つ葬儀社に任せることで、記載間違いや提出遅れといったミスを防ぐことができます。 - 時間の節約:

役所での待ち時間や、不備があった際の訂正などの時間を節約できます。

デメリット

- 葬儀社を依頼するタイミング:

死亡届の提出は、葬儀社と契約後に行われるのが一般的です。もし、提出の段階で葬儀社がまだ決まっていない場合は、自分で対応する必要があります。 - 費用(通常はサービスに含まれる):

基本的に死亡届の代行は、葬儀プランに含まれているサービスであり、別途費用を請求されることは稀です。しかし、念のため事前に確認しておくと安心です。 - 緊急時の連絡体制:

万が一、役所から書類内容について問い合わせがあった場合、葬儀社が窓口となりますが、状況によっては届出人に連絡が来ることもあります。

自分でやるか、葬儀社さんに任せるか、どっちが良いかはその時の状況次第。

自分たちに一番負担が少ない方法を選びましょう。

まとめ

死亡届の提出は、故人を送り出すための最初で最も重要な手続きです。

今回の記事では、死亡届の書き方や提出方法、必要書類、そして知っておくべき注意点を、専門家の視点から詳しく解説しました。

- 死亡届は、「死亡届」と医師が記入する「死亡診断書(死体検案書)」で構成され、不備なく提出しなければ火葬許可証は発行されません。

- 受け取ったらすぐに死亡診断書の記載内容(特に日時や氏名)を必ず確認し、間違いがあればその場で医師に訂正してもらうことが重要です。

- 提出期限は「死亡を知った日から7日以内」で、提出先は故人が死亡した場所、故人の本籍地、届出人の住所地のいずれかの役所です。

- 土日・夜間でも受け付けは可能ですが、火葬許可証はその場で発行されない場合があるため、改めて受け取りに行く必要があります。

葬儀の日時・火葬場が決まってから提出するのが最もスムーズですが、状況によっては葬儀社に代行してもらうことも検討しましょう。

不安な状況の中での手続きは心身ともに大きな負担ですが、この記事が、あなたが死亡届を適切に準備し、スムーズに提出するための一助となれば幸いです。

記事を作成したときと、状況が変わった部分を訂正・加筆いたしました。

この記事について、ご意見・ご指摘などございましたらお問い合わせもしくは、

下記のコメント欄からお願いします。

同業の方からのご意見・ご指摘も大歓迎です。

コメント